25 mai

Grasse matinée ce matin, et je ne commence les projections qu'à midi avec La danza de la realidad, qui marque le retour d'Alexandre Jodorowsky à la réalisation, après des décennies d'absence. Le film est une chronique d'enfance mettant en scène ses parents, et traitée de façon surréaliste : sa mère est fellinienne et ne s'exprime qu'en chantant, un nain fait la promotion du magasin familial, etc... c'est confus et débridé, il y manque un liant poétique et de la cohérence.

Je vois ensuite les 9 courts-métrages en compétition pour la Palme d'Or du court. Noyade, dépression, agression, séparation, drogue, spleen, suicide, impuissance, frustration sexuelle : on ne peut pas dire que les réalisateurs fassent dans la comédie ! Mon préféré est le film coréen Safe, bien rythmé et amusant : une femme qui tient la caisse dans un tripot clandestin se réfugie lors d'une attaque dans son coffre-fort ... avant de se rendre compte que personne ne viendra probablement la chercher, le patron étant mort dans l'attaque. Flippant !

Soirée glam avec deux montées des marches en noeud pap. Le nouveau Polanski, La Vénus à la fourrure, est un huis clos théâtral bien joué par Mathieu Amalric et une remarquable Emmanuelle Seigner. Agréable, sans prétention, ce sera un bon film de samedi soir, comme Carnage, en mieux. Le quarantième et dernier film de mon séjour cannois est le très beau Jim Jarmush, Only lovers left alive. On se demande pourquoi Jarmush n'avait pas traité le sujet des vampires avant, tellement il semble le premier à saisir aussi parfaitement le spleen de nos amis au sang froid. Le film est beau, avec une musique parfaite, des images de toute beauté, et une histoire très mince. Finalement représentatif de la sélection cette année : peu de coups de coeur enthousiasmants (à part bien sûr La vie d'Adèle), mais d'un bon niveau. A l'année prochaine, folks, et merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout.

Soirée glam avec deux montées des marches en noeud pap. Le nouveau Polanski, La Vénus à la fourrure, est un huis clos théâtral bien joué par Mathieu Amalric et une remarquable Emmanuelle Seigner. Agréable, sans prétention, ce sera un bon film de samedi soir, comme Carnage, en mieux. Le quarantième et dernier film de mon séjour cannois est le très beau Jim Jarmush, Only lovers left alive. On se demande pourquoi Jarmush n'avait pas traité le sujet des vampires avant, tellement il semble le premier à saisir aussi parfaitement le spleen de nos amis au sang froid. Le film est beau, avec une musique parfaite, des images de toute beauté, et une histoire très mince. Finalement représentatif de la sélection cette année : peu de coups de coeur enthousiasmants (à part bien sûr La vie d'Adèle), mais d'un bon niveau. A l'année prochaine, folks, et merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout.

24 mai

Une mauvaise journée. Le premier film est une énorme déception : on ne retrouve pas du tout dans The immigrant la grâce des autres films de James Gray (Little Odessa, The yards, Two lovers). Prisonnier de décors et de costumes pesants, d'une lumière jaunâtre et d'un scénario peu imaginatif, le film n'est jamais parvenu à m'atteindre. J'ai trouvé Marion Cotillard  très mauvaise. Michael Kohlhaas, d'Arnaud des Pallières, est plus intéressant. L'action se passe au XVI ème siècle dans les Cévennes. C'est dépouillé, austère, voire aride par moment, mais Mads Mikkelsen et les paysages sont spendides. Un commerçant, épris de justice, se révolte contre le seigneur local. Un sujet adapté de Kleist, et qui peut trouver quelque écho avec le monde actuel.

très mauvaise. Michael Kohlhaas, d'Arnaud des Pallières, est plus intéressant. L'action se passe au XVI ème siècle dans les Cévennes. C'est dépouillé, austère, voire aride par moment, mais Mads Mikkelsen et les paysages sont spendides. Un commerçant, épris de justice, se révolte contre le seigneur local. Un sujet adapté de Kleist, et qui peut trouver quelque écho avec le monde actuel.

N'ayant rien de prévu l'après-midi, je rentre dans la salle de la Quinzaine au hasard et je vois un polar philippin, On the job, qui marie une intrigue complexe et un traitement rudimentaire. Plutôt poussif au début, le film ménage quelques surprises à la fin, et attaque violemment la corruption des politiques dans le pays. Rien d'exceptionnel toutefois.

Enfin en soirée je vais voir le film italien qui a été primé à la Semaine de la Critique hier soir, Salvo. Une idée dans ce film : un tueur de la mafia s'entiche de la soeur aveugle d'une cible qu'il vient d'abattre, et qui retrouve miraculeusement la vue à son contact. Les réalisateurs, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, diluent cette unique idée durant 1h43 en accumulant tous les poncifs du film d'auteur, c'est très éprouvant.

23 mai

C'est pour des matinées comme celle de ce matin que je viens à Cannes. A 8h30 j'ai été transporté par Nebraska, le nouveau film d'Alexander Payne (The descendants, Sideways). Tourné dans un noir et blanc magnifique, le film s'attache à suivre un père dont la santé mentale se dégrade et son fils, de retour dans la ville natale du père. C'est beau, touchant, fin, émouvant, cruel et drôle. Une ambiance springsteenienne (et clin d'oeil à ce dernier dans le film à travers une annonce de concert entendue à la télé).

C'est pour des matinées comme celle de ce matin que je viens à Cannes. A 8h30 j'ai été transporté par Nebraska, le nouveau film d'Alexander Payne (The descendants, Sideways). Tourné dans un noir et blanc magnifique, le film s'attache à suivre un père dont la santé mentale se dégrade et son fils, de retour dans la ville natale du père. C'est beau, touchant, fin, émouvant, cruel et drôle. Une ambiance springsteenienne (et clin d'oeil à ce dernier dans le film à travers une annonce de concert entendue à la télé).

Je faisais de Nebraska ma nouvelle Palme, quand je me suis retrouvé projeté dans les 3h de La vie d'Adèle, d'Abdellatif Kechiche (L'esquive, La graine et le mulet, Vénus noire). Autant le dire, on tient là un pur chef-d'oeuvre. Le film est traversé par un souffle, une ambition, une grandeur qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Des scènes de sexe explicites entre les deux actrices limiteront peut-être son audience. Dans la salle de Cannes, elles ont généré une telle tension que le public a applaudi à la fin de la première d'entre elles sans qu'on sache si c'était une réaction de soulagement, d'émotion ou d'admiration. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos atteignent un sommet. Les réactions sur la Croisette sont dithyrambiques. Sublime, le type de film qui marque une décennie de cinéma.

Le reste de la journée paraît bien fade après ces deux films. A la Quinzaine, j'attendais beaucoup de La fille du 14 juillet d'Antonin Peretjako, jeune cinéaste français. Le résultat est un peu décevant : il s'agit d'une comédie décalée sous forme de road movie sur fond de crise, sorte d'Amélie Poulain trash ou de Tati cheap. Il y a de bons gags, et le film trouve son rythme en son milieu. C'est mieux que Tip top, dans un genre comparable. Avant de rentrer je vois un film de Daniel Noah, Max Rose, avec Jerry Lewis. L'intérêt est de voir ce dernier encore relativement alerte pour ces 87 ans. Le film, sur le deuil qui frappe un vieil homme, ne vaut pas tripette. Dans la petite salle du Soixantième, Michel Legrand, Agnès Varda, Régis Wargnier, Laurent Gerra, Daniel Auteuil.

22 mai

Hilarant réveil avec Les garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne, à la Quinzaine. La salle littéralement écroulée de rire à plusieurs reprises, au point que les dialogues deviennent inaudibles. Cette chronique d'une enfance marquée par la recherche de l'identité sexuelle est un film à montrer à tous. Elle va rencontrer un grand succès en salle, c'est certain.

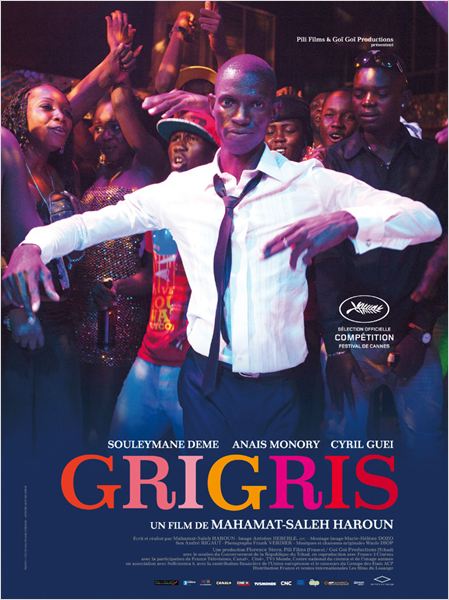

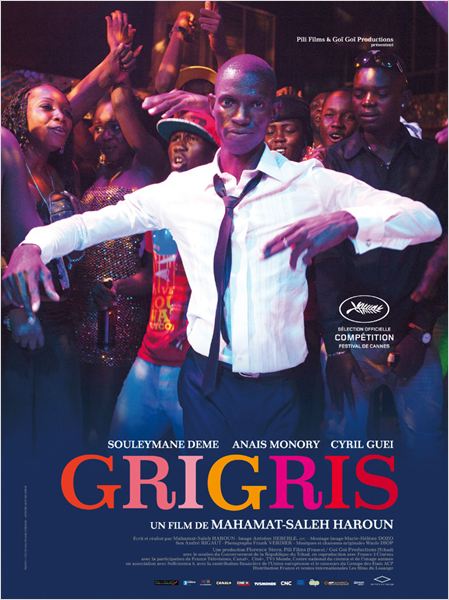

De retour au Palais, j'enchaîne trois films à la suite. All is lost, de JC Chandor (Margin call) est un film curieux, qui traite des incidents que subit un voilier en plein mer, et comment le marin (Robert Redford) y fait face. On dirait un documentaire, tellement c'est sec et dénué de pathos. Difficile d'adorer ou de détester. Dans la foulée Only god  forgives est pour moi un véritable calvaire, tellement je le trouve mauvais. J'y reviendrai bientôt dans un article dédié. Le film reçoit un accueil très mitigé. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Nicole Kidman, membre du jury, qui était assise à 17 sièges du mien, sur la droite. Enfin, Grigris, de Mahamat-Saleh Haroun (Prix du jury en 2010 pour Un homme qui crie). Le film n'est pas exempt de quelques défauts, mais il respire l'amour du cinéma, et se termine bien, ce qui cette année est un luxe dans les films en compétition. J'ai bien aimé. L'acteur Souleyman Deme a fait une jolie démonstration de danse sur les marches.

forgives est pour moi un véritable calvaire, tellement je le trouve mauvais. J'y reviendrai bientôt dans un article dédié. Le film reçoit un accueil très mitigé. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Nicole Kidman, membre du jury, qui était assise à 17 sièges du mien, sur la droite. Enfin, Grigris, de Mahamat-Saleh Haroun (Prix du jury en 2010 pour Un homme qui crie). Le film n'est pas exempt de quelques défauts, mais il respire l'amour du cinéma, et se termine bien, ce qui cette année est un luxe dans les films en compétition. J'ai bien aimé. L'acteur Souleyman Deme a fait une jolie démonstration de danse sur les marches.

Enfin, pour finir cette journée intense à 5 films, je découvre à la Quinzaine Les apaches de Thierry de Peretti. Chronique d'un groupe de jeunes corses qui dérapent lors d'une soirée, cambriolent une villa et vivent un enchaînement de violence. Le film souffre de faiblesses techniques à mon sens : son limité, éclairage mal dosé, découpage un peu approximatif. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire, par ailleurs assez classique.

21 mai

Ce matin, bon départ avec Behind the candelabra, qui doit être d'après Soderbergh sa dernière oeuvre. Le film est réussi et on suit avec intérêt les amours de Liberace, icône queer des années 60/70 et de son jeune chauffeur Scott, joué par Matt Damon. Le film vaut entre autre pour la performance époustouflante de Michael Douglas, que tout le monde donne gagnant pour le prix d'interprétation masculine.

Dans la foulée je me surprends à beaucoup aimer le nouvel opus de Paolo Sorrentino, La grande bellezza, qui sort demain sur les écrans français. Au-delà des banalités (référence à Fellini, et "Mon Dieu que Rome est belle"), le film est aussi une profonde réflexion sur le temps qui passe, l'amour, l'amitié et la mort. Là encore, l'acteur principal, Toni Servilo, est exceptionnel, suprêmement élégant. Mise en scène ébouriffante, presque trop.

Dans la foulée je me surprends à beaucoup aimer le nouvel opus de Paolo Sorrentino, La grande bellezza, qui sort demain sur les écrans français. Au-delà des banalités (référence à Fellini, et "Mon Dieu que Rome est belle"), le film est aussi une profonde réflexion sur le temps qui passe, l'amour, l'amitié et la mort. Là encore, l'acteur principal, Toni Servilo, est exceptionnel, suprêmement élégant. Mise en scène ébouriffante, presque trop.

Fin d'après-midi consacré à Un certain regard. Le film palestinien Omar, de Hany Abu-Hassad est une construction habile autour de trois amis d'enfance qui font leur première dans la résistance aux Israéliens. Le film tisse une intrigue mêlant la guerre, l'amour et la jalousie. C'est très joliment fait, je vous le conseille.

Pour finir, Les salauds de Claire Denis, devant un public de qualité : entre autres Leos Carax, Jane Campion et Catherine Deneuve étaient parmi nous. Même si je reconnais au film des qualités, notamment dans ses intentions, je me suis au final assez ennuyé et le développement de l'intrigue m'a même d'une certaine façon énervé par son opacité.

20 mai

Démarrage en trombe ce matin avec Shield of straw, thriller survitaminé de Takashi Miike. Le pitch est effroyable : un grand-père immensément riche propose 1 milliards de yens à celui qui tuera l'assassin de sa petite fille. Après 15 minutes de film il y a déjà eu quatre tentatives d'assassinats, médecin et policiers compris. Les choses se compliquent encore plus quand le grand-père accorde 100 millions à toute tentative, même qui échoue. Le film commence comme un film d'action, puis devient presque Eastwoodien. C'est très agréable à regarder, mais comme toujours quelques sifflets en fin de projection posent la question des films de genre en compétition.

Hésitant à me payer les immenses files d'attente de la Quinzaine, je profite ensuite d'une opportunité pour aller voir Blood ties, le polar américain de Guillaume Canet avec Clive Owen, Marion Cotillard et Mila Kunis. Le film est une catastrophe de première ampleur, tout y est sabordé avec une bonne conscience d'élève appliqué. Il faut absolument que quelqu'un empêche Canet de faire des films.

Première montée des marches pour moi en 2013 avec l'équipe du film Un chateau en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi. Le film est une chronique familiale à la fois grave (l'héroïne du film a 44 ans, vit seule et a envie d'enfant, et son frère meurt du SIDA) et légère, à travers plusieurs situations cocasses. Le film ne prête pas beaucoup à conséquence, mais ne restera pas dans les mémoires. Il me fait penser que le prolétariat n'est pas présent en sélection officielle, on est beaucoup entre bobos et bourgeois (cf Borgman, Jeune et jolie...).

Première montée des marches pour moi en 2013 avec l'équipe du film Un chateau en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi. Le film est une chronique familiale à la fois grave (l'héroïne du film a 44 ans, vit seule et a envie d'enfant, et son frère meurt du SIDA) et légère, à travers plusieurs situations cocasses. Le film ne prête pas beaucoup à conséquence, mais ne restera pas dans les mémoires. Il me fait penser que le prolétariat n'est pas présent en sélection officielle, on est beaucoup entre bobos et bourgeois (cf Borgman, Jeune et jolie...).

Fin de soirée très intéressante, après 2 heures de queue, je parviens à entrer aux Arcades voir La bataille de Solférino de Justine Triet (3 perosonnes seulement non détendeurs de la carte ACID ont pu entrer). Le film se déroule le jour de l'élection de François Hollande, et montre un couple se déchirer pour la garde des enfants. C'est frais, passionant à beaucoup d'égards, même si les dialogues ont souvent tendance à former des sortes de boucles. Je reviendrai plus longuement sur ce film au moment de sa sortie, en septembre.

19 mai

Grasse matinée jusqu' à 9 h et réveil sous le soleil. Le bonheur. Premier film en compétition avec Inside Llewyn Davies, le nouveau film des frères Coen, tranche de vie d'un chanteur de folk imaginaire en galère. Un très beau livre d'image et une jolie reconstitution des années 60, à l'intérêt proche du zéro. Ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais on ne voit pas où le film veut aller, et quand la fin arrive on a l'impression qu'il n'a pas commencé. Premier film à mon avis indigne de la compétition.

La sensation de la journée vient ensuite avec le trublion flamand Alex Van Warmerdam et son Borgman étrange et un peu provocateur. Un clochard manipulateur fait irruption dans une famille bourgeoise et va la faire imploser. On pense tour à tour à Haneke, à Pasolini, à Carax, à Kitano. Ca ne ressemble à rien de déjà vu et on se dit que Thierry Frémaux devrait sélectionner plus de film de ce type, au lieu de donner libre accès aux habitués comme les Coen.

La sensation de la journée vient ensuite avec le trublion flamand Alex Van Warmerdam et son Borgman étrange et un peu provocateur. Un clochard manipulateur fait irruption dans une famille bourgeoise et va la faire imploser. On pense tour à tour à Haneke, à Pasolini, à Carax, à Kitano. Ca ne ressemble à rien de déjà vu et on se dit que Thierry Frémaux devrait sélectionner plus de film de ce type, au lieu de donner libre accès aux habitués comme les Coen.

Fin de cette petite journée avec la comédie de Serge Bozon, Tip top, à la Quinzaine. J'avais entendu du bien de cette pochade avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain et François Damien. J'ai été consterné par un comique constitué de petites scènes dans lesquelles chaque acteur fait son numéro, pour le meilleur (rarement) et pour le pire (souvent). C'est artificiel, horripilant par moment, et le scénario n'a aucun intérêt.

18 mai

Alors d'abord, précisons qu'il a plu absolument toute la journée, ce qui a rendu humide tout ce qui peut l'être chez le festivalier (chaussures, vêtements, papiers divers).

Pour une fois, je débute la journée à la Quinzaine, avec Blue ruin, un thriller du jeune américain dont on cause, Jeremy Saulnier. Construit sur une trame assez classique de vengeance, le film séduit par son mélange des genres : personnage de héros maladroit qui s'excuse avant de tirer, ambiance de film d'horreur et suspense haletant.

J'enchaîne sur un film en compétition, Tel père, tel fils, de mon chouchou Hirokazu Kore-Eda. Comme je ne suis pas objectif avec ce réalisateur, je me contenterai de dire que sa petite musique si caractéristique et si plaisante, se teinte ici de nuances malicieuses et élégiaques. Sur la même trame que La vie est un long fleuve tranquille (un échange de bébés), Kore Eda signe un film plein de subtilité et de profondeur.

Déception ensuite en salle Debussy avec le deuxième film de Rebecca Zlotowski, Grand central. Une romance entre Tahar Rahim et Léa Seydoux dans le monde sans pitié des sous-traitants qui travaillent dans les centrales nucléaires. On voit approximativement où la cinéaste voulait aller (peinture d'un nouveau sous-prolétariat, effets de style sur les radiations), mais curieusement on a l'impression de la voir se perdre en route. Malgré quelques qualités, le résultat est artificiel.

Déception ensuite en salle Debussy avec le deuxième film de Rebecca Zlotowski, Grand central. Une romance entre Tahar Rahim et Léa Seydoux dans le monde sans pitié des sous-traitants qui travaillent dans les centrales nucléaires. On voit approximativement où la cinéaste voulait aller (peinture d'un nouveau sous-prolétariat, effets de style sur les radiations), mais curieusement on a l'impression de la voir se perdre en route. Malgré quelques qualités, le résultat est artificiel.

Soirée Quinzaine pour finir. D'abord avec le film de l'anglaise Clio Barnard, The selfish giant, qui fait le buzz sur la Croisette. On est ici dans du pur drame social anglais (on pourrait dire "à la Ken Loach", mais en pire). C'est interprété magnifiquement, très bien réalisé et captivant. Coup de coeur de la journée. Pour finir, Ugly, un thriller très noir de l'indien Anurag Kashyap (présent déjà l'année dernière avec Gangs of Wasseypour). Le film commence sur les chapeaux de roue avant de devenir un peu confus sur la fin, mais un bon moment quand même. Pour l'instant, et contrairement à 2012, je me rends compte que je n'ai pas vu de films nuls. Tant mieux !

17 mai

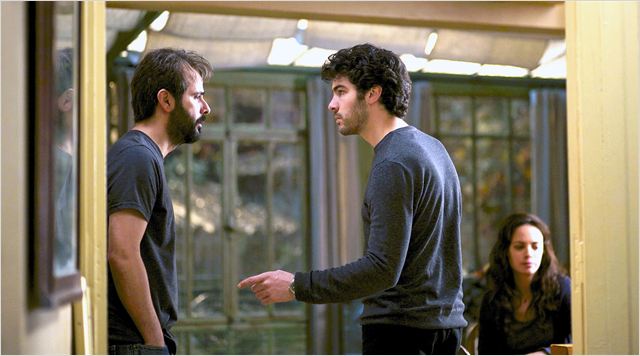

Début de journée sous le soleil avec Le passé, d'Asghar Farhadi. Pour la première fois, je trouve que le cinéma de l'iranien vire un peu à la recette mécaniquement répétée. Tout y est parfaitement huilé scénaristiquement, un peu comme dans Une séparation, mais en moins intéressant. Cela reste d'un bon niveau, mais le fond est tout de même assez anecdotique.

Le deuxième film de la compétition, A touch of sin, de Jia Zhangke, est une fresque de 2h13 qui tente de nous raconter la Chine à travers quatre destins et plusieurs thématiques : la corruption, la criminalité, la condition de la femme, l'exploitation des ouvriers, etc. Cela peut être violent comme un Tarantino (étonnant de la part de ce réalisateur à la posture plutôt hiératique) et c'est parfois sublime, la mise en scène étant d'une élégance rare. Un peu trop long et parfois lent, surtout après une nuit de 4 heures !

Dans l'après-midi, mon coup de coeur du jour, Suzanne, deuxième long-métrage de Ketell Quillévéré, remarquée pour son premier, Un poison violent. Il s'agit du portrait à travers le temps d'une jeune femme et de sa famille. Servi par un trio d'acteurs et actrices extraordinaires (Sara Forestier, Adèle Haenel, François Damiens) le film est un grand mélo sur les classes populaires, bourré d'émotion.

Fin de journée à la plus modeste des sections parallèles, l'ACID, pour un documentaire, une fois n'est pas coutume, Braddock, America de Jean Loïc Portron et Gabriella Kessler. On visite une ancienne ville sidérurgique des USA, complètement sinistrée. Le film est intéressant par ce qu'il montre de la réalité américaine d'aujourd'hui, et par l'émotion qui se dégage des témoignages, même s'il est parfois un peu répétitif. Dodo avant minuit ce soir, pour changer.

16 mai

Début de la compétition à 8h30 avec Jeune & Jolie, de François Ozon, qui aborde de façon décomplexée (voire décontractée) la prostitution d'une étudiante de 17 ans. Si ses états d'âmes sont aussi hermétiques que celle de Belle de jour, le traitement a moins de classe. C'est quelconque et même parfois d'assez mauvais goût. L'actrice principale (l'inconnue Marine Vacth) plait à tout le monde ici, et je ne sais pas trop pourquoi, car je trouve qu'elle joue mal. Bref, le film me laisse perplexe.

Début de la compétition à 8h30 avec Jeune & Jolie, de François Ozon, qui aborde de façon décomplexée (voire décontractée) la prostitution d'une étudiante de 17 ans. Si ses états d'âmes sont aussi hermétiques que celle de Belle de jour, le traitement a moins de classe. C'est quelconque et même parfois d'assez mauvais goût. L'actrice principale (l'inconnue Marine Vacth) plait à tout le monde ici, et je ne sais pas trop pourquoi, car je trouve qu'elle joue mal. Bref, le film me laisse perplexe.

Le contraste est saisissant avec le second film de la sélection, vu à 11h, Heli, du mexicain Amat Escalante. Chronique noire de la vie d'une famille tranquille confrontée à la violence des gangs, c'est la première controverse sur la Croisette : le film comprend une scène de torture que certains jugeront insoutenable, comme le viol d'Irréversible. Pour ma part (au risque de passer pour un dangereux sadique) la scène ne me dérange pas tant que ça, tellement elle s'insère dans une mise en scène hyper-maîtrisée, à la fois naturaliste et symbolique, et que je trouve splendide.

Plus de 2 heures d'attente pour entrer d'extrême justesse à la cérémonie d'ouverture de la Quinzaine et voir Jane Campion (La leçon de piano, Bright star) recevoir avec émotion son Carosse d'Or. Ensuite, le film très attendu d'Ari Folman, Le congrès, dont on avait beaucoup parlé pour la sélection officielle, m'a déçu. Pourtant il regorge de bonnes idées, mais je n'ai pas accroché du tout à l'esthétique des parties d'animation.

Fin de soirée Salle Debussy, pour le grand prix de Sundance (photo ci-contre), le bouleversant Fruitvale Station. Ce premier film du jeune Ryan Coogler, a ému la salle aux larmes. Le film raconte simplement sur un mode réaliste la dernière journée d'un homme abattu par la police à San Francisco. C'est magnifiquement bien joué par des acteurs d'exception, et j'ai rarement entendu une salle retenir son souffle avec une telle intensité. Magnifique.

15 mai

En attendant de lire mes premiers avis, un petit tour sur Le Plus, pour une interview de votre serviteur.

A peine arrivé à Cannes, il commence à pleuvoir. Après le retrait du Pass, l'installation à l'hôtel, je tente vaguement d'entrer  dans le Grand Théâtre Lumière pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est très compliqué. Je regarde plutôt les talons de 10 cm patauger dans les flaques et les robes arachnéennes se décomposer sous l'averse. Quant aux coiffures, certaines, très élaborées, retombent comme des choucroutes avariées. Tout à coup, derrière une forêt de parapluies (qui rappelle opportunément l'hommage du festival à Demy et aux Parapluies de Cherbourg), des hurlements. C'est Leo qui monte les marches, je le distingue sur l'écran géant.

dans le Grand Théâtre Lumière pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est très compliqué. Je regarde plutôt les talons de 10 cm patauger dans les flaques et les robes arachnéennes se décomposer sous l'averse. Quant aux coiffures, certaines, très élaborées, retombent comme des choucroutes avariées. Tout à coup, derrière une forêt de parapluies (qui rappelle opportunément l'hommage du festival à Demy et aux Parapluies de Cherbourg), des hurlements. C'est Leo qui monte les marches, je le distingue sur l'écran géant.

Allez, au dodo, demain programme d'ouverture chargé.

J'aime

La vie d'Adèle 11/10

J'aime

Les garçons et Guillaume, à table ! (QR) 10/10

Nebraska 9/10

The selfish giant (Le géant égoïste) (QR) 9/10

Suzanne (SC) 9/10

J'aime

Fruitvale Station (UCR) 8/10

A touch of sin 8/10

Tel père, tel fils 8/10

La grande bellezza 8/10

Heli 7/10

Borgman 7/10

Blue ruin (QR) 7/10

La bataille de Solférino (ACID) 7/10

Behind the candelabra (Ma vie avec Liberace) 7/10

Omar 7/10

Only lovers left alive 7/10

Grigris 7/10

La Vénus à la fourrure 7/10

J'aime

Le passé 6/10

Shield of straw 6/10

Le congrès (QR) 5/10

Ugly (QR) 5/10

Braddock, America (ACID) 5/10

La fille du 14 juillet (QR) 5/10

Inside Llewyn Davis 5/10

Je n'aime pas

Michael Kohlhaas 4/10

Un chateau en Italie 3/10

Les apaches (QR) 3/10

Les salauds 3/10

All is lost (Hors compétition) 3/10

On the job (QR) 3/10

Je n'aime pas

Jeune & jolie 2/10

Grand central (UCR) 2/10

La dansa de la realitad (QR) 2/10

Tip top (QR) 2/10

Max Rose (Hors compétition) 1/10

Blood ties (Hors compétition) 1/10

Only god forgives 1/10

Salvo (QR) 1/10

The immigrant 1/10

UCR : Un certain regard / SC : Semaine de la Critique / QR : Quinzaine des réalisateurs

Regardez bien l'image ci-contre et imaginez Ryan Gosling en train d'essayer de garder exactement cette même expresssion pendant 1h30.

Regardez bien l'image ci-contre et imaginez Ryan Gosling en train d'essayer de garder exactement cette même expresssion pendant 1h30.![]()

/image%2F0894743%2F20140129%2Fob_3371b8_pas.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog-kiwi.com%2Ft%2Fdelicate%2Fimages%2Fheader%2Fheader.jpg)

J'aime beaucoup le cinéma d'Asghar Farhadi, que je défends depuis longtemps sur Christoblog. C'est peut-être pour cette raison que je suis très exigeant avec lui, et que je trouve que Le passé, bien qu'étant un bon film, est tout de même un peu décevant.

J'aime beaucoup le cinéma d'Asghar Farhadi, que je défends depuis longtemps sur Christoblog. C'est peut-être pour cette raison que je suis très exigeant avec lui, et que je trouve que Le passé, bien qu'étant un bon film, est tout de même un peu décevant. D'abord, une précision : j'ai vu 19 des 20 films de la compétition, il me manque le Desplechin.

D'abord, une précision : j'ai vu 19 des 20 films de la compétition, il me manque le Desplechin. Soirée glam avec deux montées des marches en noeud pap. Le nouveau Polanski, La Vénus à la fourrure, est un huis clos théâtral bien joué par Mathieu Amalric et une remarquable Emmanuelle Seigner. Agréable, sans prétention, ce sera un bon film de samedi soir, comme Carnage, en mieux. Le quarantième et dernier film de mon séjour cannois est le très beau Jim Jarmush, Only lovers left alive. On se demande pourquoi Jarmush n'avait pas traité le sujet des vampires avant, tellement il semble le premier à saisir aussi parfaitement le spleen de nos amis au sang froid. Le film est beau, avec une musique parfaite, des images de toute beauté, et une histoire très mince. Finalement représentatif de la sélection cette année : peu de coups de coeur enthousiasmants (à part bien sûr La vie d'Adèle), mais d'un bon niveau. A l'année prochaine, folks, et merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout.

Soirée glam avec deux montées des marches en noeud pap. Le nouveau Polanski, La Vénus à la fourrure, est un huis clos théâtral bien joué par Mathieu Amalric et une remarquable Emmanuelle Seigner. Agréable, sans prétention, ce sera un bon film de samedi soir, comme Carnage, en mieux. Le quarantième et dernier film de mon séjour cannois est le très beau Jim Jarmush, Only lovers left alive. On se demande pourquoi Jarmush n'avait pas traité le sujet des vampires avant, tellement il semble le premier à saisir aussi parfaitement le spleen de nos amis au sang froid. Le film est beau, avec une musique parfaite, des images de toute beauté, et une histoire très mince. Finalement représentatif de la sélection cette année : peu de coups de coeur enthousiasmants (à part bien sûr La vie d'Adèle), mais d'un bon niveau. A l'année prochaine, folks, et merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout. très mauvaise. Michael Kohlhaas, d'Arnaud des Pallières, est plus intéressant. L'action se passe au XVI ème siècle dans les Cévennes. C'est dépouillé, austère, voire aride par moment, mais Mads Mikkelsen et les paysages sont spendides. Un commerçant, épris de justice, se révolte contre le seigneur local. Un sujet adapté de Kleist, et qui peut trouver quelque écho avec le monde actuel.

très mauvaise. Michael Kohlhaas, d'Arnaud des Pallières, est plus intéressant. L'action se passe au XVI ème siècle dans les Cévennes. C'est dépouillé, austère, voire aride par moment, mais Mads Mikkelsen et les paysages sont spendides. Un commerçant, épris de justice, se révolte contre le seigneur local. Un sujet adapté de Kleist, et qui peut trouver quelque écho avec le monde actuel. C'est pour des matinées comme celle de ce matin que je viens à Cannes. A 8h30 j'ai été transporté par Nebraska, le nouveau film d'Alexander Payne (The descendants, Sideways). Tourné dans un noir et blanc magnifique, le film s'attache à suivre un père dont la santé mentale se dégrade et son fils, de retour dans la ville natale du père. C'est beau, touchant, fin, émouvant, cruel et drôle. Une ambiance springsteenienne (et clin d'oeil à ce dernier dans le film à travers une annonce de concert entendue à la télé).

C'est pour des matinées comme celle de ce matin que je viens à Cannes. A 8h30 j'ai été transporté par Nebraska, le nouveau film d'Alexander Payne (The descendants, Sideways). Tourné dans un noir et blanc magnifique, le film s'attache à suivre un père dont la santé mentale se dégrade et son fils, de retour dans la ville natale du père. C'est beau, touchant, fin, émouvant, cruel et drôle. Une ambiance springsteenienne (et clin d'oeil à ce dernier dans le film à travers une annonce de concert entendue à la télé). forgives est pour moi un véritable calvaire, tellement je le trouve mauvais. J'y reviendrai bientôt dans un article dédié. Le film reçoit un accueil très mitigé. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Nicole Kidman, membre du jury, qui était assise à 17 sièges du mien, sur la droite. Enfin, Grigris, de Mahamat-Saleh Haroun (Prix du jury en 2010 pour Un homme qui crie). Le film n'est pas exempt de quelques défauts, mais il respire l'amour du cinéma, et se termine bien, ce qui cette année est un luxe dans les films en compétition. J'ai bien aimé. L'acteur Souleyman Deme a fait une jolie démonstration de danse sur les marches.

forgives est pour moi un véritable calvaire, tellement je le trouve mauvais. J'y reviendrai bientôt dans un article dédié. Le film reçoit un accueil très mitigé. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Nicole Kidman, membre du jury, qui était assise à 17 sièges du mien, sur la droite. Enfin, Grigris, de Mahamat-Saleh Haroun (Prix du jury en 2010 pour Un homme qui crie). Le film n'est pas exempt de quelques défauts, mais il respire l'amour du cinéma, et se termine bien, ce qui cette année est un luxe dans les films en compétition. J'ai bien aimé. L'acteur Souleyman Deme a fait une jolie démonstration de danse sur les marches. Dans la foulée je me surprends à beaucoup aimer le nouvel opus de Paolo Sorrentino, La grande bellezza, qui sort demain sur les écrans français. Au-delà des banalités (référence à Fellini, et "Mon Dieu que Rome est belle"), le film est aussi une profonde réflexion sur le temps qui passe, l'amour, l'amitié et la mort. Là encore, l'acteur principal, Toni Servilo, est exceptionnel, suprêmement élégant. Mise en scène ébouriffante, presque trop.

Dans la foulée je me surprends à beaucoup aimer le nouvel opus de Paolo Sorrentino, La grande bellezza, qui sort demain sur les écrans français. Au-delà des banalités (référence à Fellini, et "Mon Dieu que Rome est belle"), le film est aussi une profonde réflexion sur le temps qui passe, l'amour, l'amitié et la mort. Là encore, l'acteur principal, Toni Servilo, est exceptionnel, suprêmement élégant. Mise en scène ébouriffante, presque trop. Première montée des marches pour moi en 2013 avec l'équipe du film Un chateau en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi. Le film est une chronique familiale à la fois grave (l'héroïne du film a 44 ans, vit seule et a envie d'enfant, et son frère meurt du SIDA) et légère, à travers plusieurs situations cocasses. Le film ne prête pas beaucoup à conséquence, mais ne restera pas dans les mémoires. Il me fait penser que le prolétariat n'est pas présent en sélection officielle, on est beaucoup entre bobos et bourgeois (cf Borgman, Jeune et jolie...).

Première montée des marches pour moi en 2013 avec l'équipe du film Un chateau en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi. Le film est une chronique familiale à la fois grave (l'héroïne du film a 44 ans, vit seule et a envie d'enfant, et son frère meurt du SIDA) et légère, à travers plusieurs situations cocasses. Le film ne prête pas beaucoup à conséquence, mais ne restera pas dans les mémoires. Il me fait penser que le prolétariat n'est pas présent en sélection officielle, on est beaucoup entre bobos et bourgeois (cf Borgman, Jeune et jolie...). La sensation de la journée vient ensuite avec le trublion flamand Alex Van Warmerdam et son Borgman étrange et un peu provocateur. Un clochard manipulateur fait irruption dans une famille bourgeoise et va la faire imploser. On pense tour à tour à Haneke, à Pasolini, à Carax, à Kitano. Ca ne ressemble à rien de déjà vu et on se dit que Thierry Frémaux devrait sélectionner plus de film de ce type, au lieu de donner libre accès aux habitués comme les Coen.

La sensation de la journée vient ensuite avec le trublion flamand Alex Van Warmerdam et son Borgman étrange et un peu provocateur. Un clochard manipulateur fait irruption dans une famille bourgeoise et va la faire imploser. On pense tour à tour à Haneke, à Pasolini, à Carax, à Kitano. Ca ne ressemble à rien de déjà vu et on se dit que Thierry Frémaux devrait sélectionner plus de film de ce type, au lieu de donner libre accès aux habitués comme les Coen. Déception ensuite en salle Debussy avec le deuxième film de Rebecca Zlotowski, Grand central. Une romance entre Tahar Rahim et Léa Seydoux dans le monde sans pitié des sous-traitants qui travaillent dans les centrales nucléaires. On voit approximativement où la cinéaste voulait aller (peinture d'un nouveau sous-prolétariat, effets de style sur les radiations), mais curieusement on a l'impression de la voir se perdre en route. Malgré quelques qualités, le résultat est artificiel.

Déception ensuite en salle Debussy avec le deuxième film de Rebecca Zlotowski, Grand central. Une romance entre Tahar Rahim et Léa Seydoux dans le monde sans pitié des sous-traitants qui travaillent dans les centrales nucléaires. On voit approximativement où la cinéaste voulait aller (peinture d'un nouveau sous-prolétariat, effets de style sur les radiations), mais curieusement on a l'impression de la voir se perdre en route. Malgré quelques qualités, le résultat est artificiel. Début de la compétition à 8h30 avec Jeune & Jolie, de François Ozon, qui aborde de façon décomplexée (voire décontractée) la prostitution d'une étudiante de 17 ans. Si ses états d'âmes sont aussi hermétiques que celle de Belle de jour, le traitement a moins de classe. C'est quelconque et même parfois d'assez mauvais goût. L'actrice principale (l'inconnue Marine Vacth) plait à tout le monde ici, et je ne sais pas trop pourquoi, car je trouve qu'elle joue mal. Bref, le film me laisse perplexe.

Début de la compétition à 8h30 avec Jeune & Jolie, de François Ozon, qui aborde de façon décomplexée (voire décontractée) la prostitution d'une étudiante de 17 ans. Si ses états d'âmes sont aussi hermétiques que celle de Belle de jour, le traitement a moins de classe. C'est quelconque et même parfois d'assez mauvais goût. L'actrice principale (l'inconnue Marine Vacth) plait à tout le monde ici, et je ne sais pas trop pourquoi, car je trouve qu'elle joue mal. Bref, le film me laisse perplexe. dans le Grand Théâtre Lumière pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est très compliqué. Je regarde plutôt les talons de 10 cm patauger dans les flaques et les robes arachnéennes se décomposer sous l'averse. Quant aux coiffures, certaines, très élaborées, retombent comme des choucroutes avariées. Tout à coup, derrière une forêt de parapluies (qui rappelle opportunément l'hommage du festival à Demy et aux Parapluies de Cherbourg), des hurlements. C'est Leo qui monte les marches, je le distingue sur l'écran géant.

dans le Grand Théâtre Lumière pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est très compliqué. Je regarde plutôt les talons de 10 cm patauger dans les flaques et les robes arachnéennes se décomposer sous l'averse. Quant aux coiffures, certaines, très élaborées, retombent comme des choucroutes avariées. Tout à coup, derrière une forêt de parapluies (qui rappelle opportunément l'hommage du festival à Demy et aux Parapluies de Cherbourg), des hurlements. C'est Leo qui monte les marches, je le distingue sur l'écran géant. Je me demande bien a posteriori pourquoi j'ai été voir ce film.

Je me demande bien a posteriori pourquoi j'ai été voir ce film. Comment grandir avec des parents qui ont des activités clandestines dangereuses ?

Comment grandir avec des parents qui ont des activités clandestines dangereuses ? Certains films ont été à l'évidence conçu pour m'atteindre personnellement.

Certains films ont été à l'évidence conçu pour m'atteindre personnellement. Lors de mon séjour cannois en 2012 je suis entré dans des salles de la Quinzaine ou d'Un certain regard sans abolument rien connaître du film que j'allais voir. Ce fut parfois pour de délicieuses surprises comme

Lors de mon séjour cannois en 2012 je suis entré dans des salles de la Quinzaine ou d'Un certain regard sans abolument rien connaître du film que j'allais voir. Ce fut parfois pour de délicieuses surprises comme  Est sorti en DVD en 2013 un film d'animation à l'aura de film culte : The plague dogs, de Martin Rosen (1982).

Est sorti en DVD en 2013 un film d'animation à l'aura de film culte : The plague dogs, de Martin Rosen (1982). Voir mon avis sur la sélection officielle et Un Certain Regard :

Voir mon avis sur la sélection officielle et Un Certain Regard : /image%2F0894743%2F20220701%2Fob_a646aa_stoker.jpg)

Printemps... fut le film qui fit connaître Kim Ki-duk au public européen et en particulier français, alors que son film suivant, moins connu, Samaria, décrochait simultanément l'Ours d'argent à Berlin, en 2004.

Printemps... fut le film qui fit connaître Kim Ki-duk au public européen et en particulier français, alors que son film suivant, moins connu, Samaria, décrochait simultanément l'Ours d'argent à Berlin, en 2004. Drôle de projet que de porter à l'écran l'aventure de ce marin islandais, seul rescapé d'un naufrage, qui parvint en 1984 à survivre dans l'eau glacée pendant 6 heures, en contradiction totale avec toutes les certitudes scientifiques sur le sujet.

Drôle de projet que de porter à l'écran l'aventure de ce marin islandais, seul rescapé d'un naufrage, qui parvint en 1984 à survivre dans l'eau glacée pendant 6 heures, en contradiction totale avec toutes les certitudes scientifiques sur le sujet. Curieux de découvrir pour la première fois un long métrage du réalisateur culte Sono Sion, auquel Deauville Asia a rendu hommage cette année, j'attendais beaucoup de The land of hope.

Curieux de découvrir pour la première fois un long métrage du réalisateur culte Sono Sion, auquel Deauville Asia a rendu hommage cette année, j'attendais beaucoup de The land of hope. Lors du dernier Festival de Cannes, l'attente était grande concernant le troisième film de Jeff Nichols, très remarqué pour son deuxième film,

Lors du dernier Festival de Cannes, l'attente était grande concernant le troisième film de Jeff Nichols, très remarqué pour son deuxième film,  Peu de films prennent comme sujet la vie des philosophes. Il faut dire que filmer la pensée en train de s'élaborer est une sorte de défi ultime, et Hannah Arendt n'évite pas entièrement l'écueil de la vacuité, en exposant plusieurs fois son personnage principal allongée, en train de méditer.

Peu de films prennent comme sujet la vie des philosophes. Il faut dire que filmer la pensée en train de s'élaborer est une sorte de défi ultime, et Hannah Arendt n'évite pas entièrement l'écueil de la vacuité, en exposant plusieurs fois son personnage principal allongée, en train de méditer. Après les claques des deux premiers opus Amour et Foi, le troisième volet de la trilogie d'Ulrich Seidl s'avère presque être une bleuette romantique. Enfin, presque.

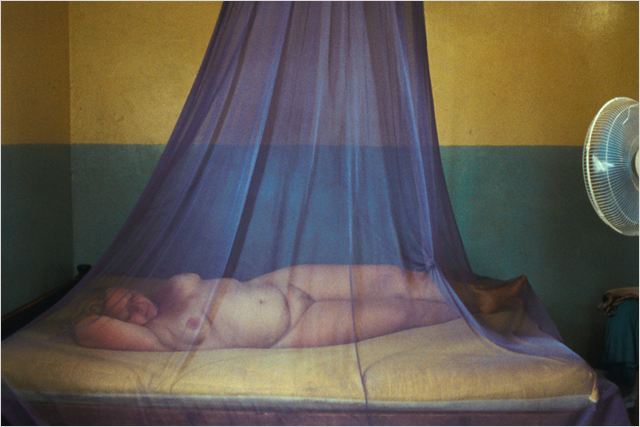

Après les claques des deux premiers opus Amour et Foi, le troisième volet de la trilogie d'Ulrich Seidl s'avère presque être une bleuette romantique. Enfin, presque. Je suppose qu'on pourra détester le cinéma d'Ulrich Seidl. Il y a dans ses films, et en particulier dans celui-ci, une sorte d'intransigeance sèche et de jusqu'au boutisme qui pourront rebuter.

Je suppose qu'on pourra détester le cinéma d'Ulrich Seidl. Il y a dans ses films, et en particulier dans celui-ci, une sorte d'intransigeance sèche et de jusqu'au boutisme qui pourront rebuter. S'il y a bien un film que je m'attendais à ne pas aimer, c'est bien celui-là. Une certaine froideur, un sujet désagréable, un réalisateur autrichien, le mot Amour dans le titre : mon esprit sentait l'ombre maléfique du grand faiseur prétentieux et doublement palmé s'allonger sur le film.

S'il y a bien un film que je m'attendais à ne pas aimer, c'est bien celui-là. Une certaine froideur, un sujet désagréable, un réalisateur autrichien, le mot Amour dans le titre : mon esprit sentait l'ombre maléfique du grand faiseur prétentieux et doublement palmé s'allonger sur le film. Vu au Festival du film asiatique de Deauville en 2013. Le film n'est pas sorti en France.

Vu au Festival du film asiatique de Deauville en 2013. Le film n'est pas sorti en France. : Non, et non, et non !

: Non, et non, et non ! : Mouais, pourquoi pas

: Mouais, pourquoi pas : A découvrir

: A découvrir